月曜日~木曜日の民泊禁止の曜日縛りは「民泊やるな」ですよね!

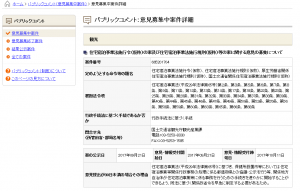

新宿区が民泊新法の条例案「新宿ルール」のパブリックコメントを募集してます。

ポイントは住居地域では営業制限をするです。

その営業制限の仕方がなんと月曜日~木曜日は民泊営業禁止との事です。

住宅街だから平日より週末の方が静かに過ごしたい思いますが違うんです。

本来なら金曜日〜日曜日営業禁止が本筋ではありませんか?

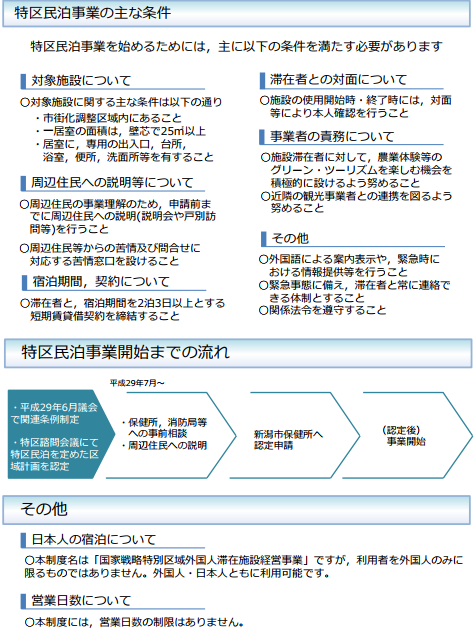

年間での営業日数の制限でも悩みどこです。

厳しくても月単位・週単位ぐらいかなと思っていましたが、新宿は曜日縛りです。

究極ですね。年間募集出来るのが104泊156日です。

綺麗に埋まって104泊ですが、埋めるのはかなり厳しいです。

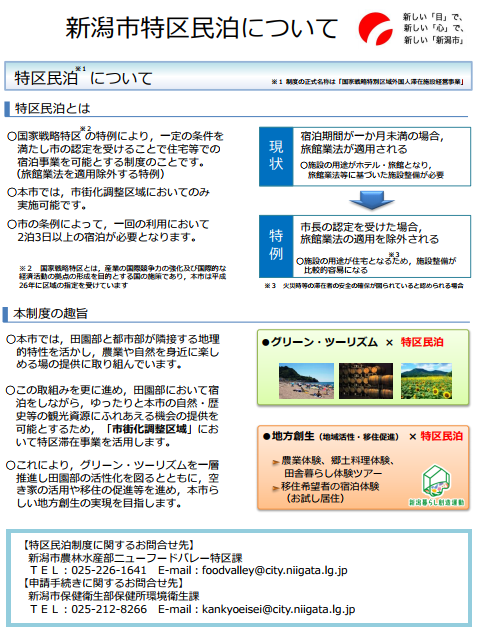

地域で特区民泊みたいに、ホテル・旅館が出来る地域に限った方が分かりやすいですね。

ただ、国は新法施行にああたり、営業可能日数を「ゼロ」にするのは認めないと報道があったので、新宿区は「ゼロ」ではないが実質ゼロですよね。

民泊新法は全国解禁で、日本全国どこでも民泊営業が出来る様になるのは間違いないみたいです。

しかし、簡単に誰べも儲かるは遠い昔話になります。