イギリスでは昔からbnbというビジネスモデルがあります。ベット&ブレックファーストの略です。ロンドンオリンピックの時もホテルが高騰して民泊がかなり利用されたとのニュースもありました。

日本で民泊がこれだけ普及したきっかけを作ったのは、アメリカ、シリコンバレーのベンチャー企業airbnbです。airbnbはエアーベット&ブレックファーストの略です。

airbnb社はリーマンショック後、シェアリングエコノミーとスマフォやモバイル端末の普及が急成長の原動力となりました。

また、欧米を中心に旅の仕方がより非日常を体験する感情を大切にするものへとかわりました。

欧米人からするとホテルへの宿泊は日常で旅館や民泊が非日常となります。

今回の「民泊」を利用した人の割合が12%を超えるのも理解できます。

フランス人旅行者を100として36%が民泊利用者との事です。

その国の訪日旅行者を100としての割合です。

シンガポール40%、フランス36%、インドネシア30%

今回はアンケートの結果なので正確性はどの程度か疑問です。

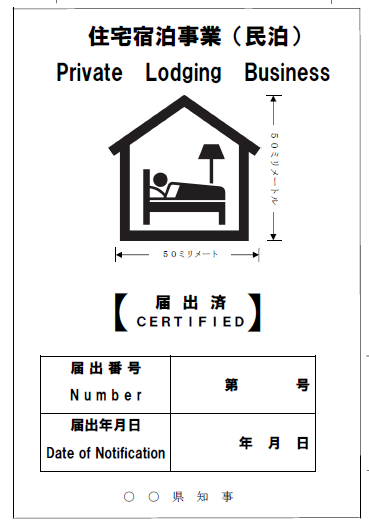

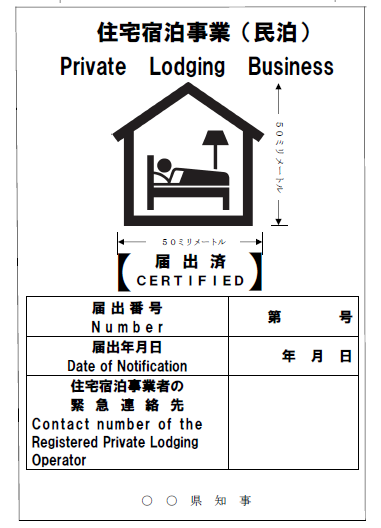

来年6月15日に民泊新法が施行されれば2ヶ月毎の運用報告があり正確なデータが国も把握できます。

民泊利用が最も多い旅行者はどこからの国の外国人になるのでしょうか?

楽しみです。一番多いのはアメリカ?台湾?中国?

アジアは団体旅行が主流なので民泊を利用した個人旅行者比率は低くなるのでしょう。

人数は圧倒的に多いです。