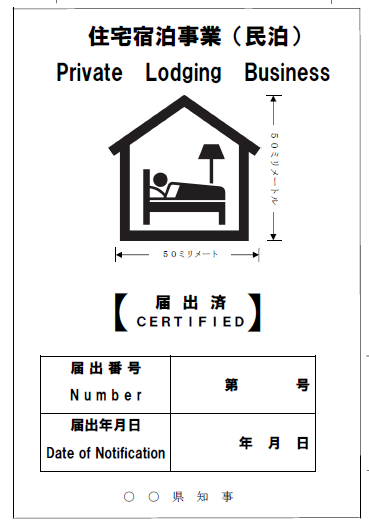

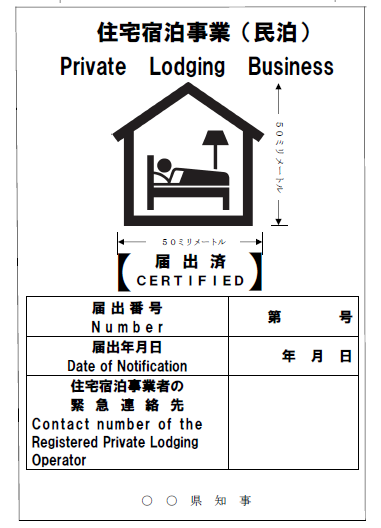

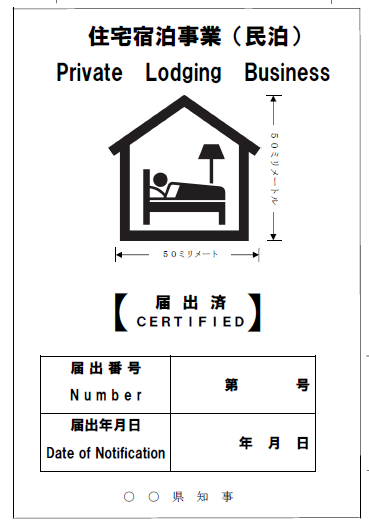

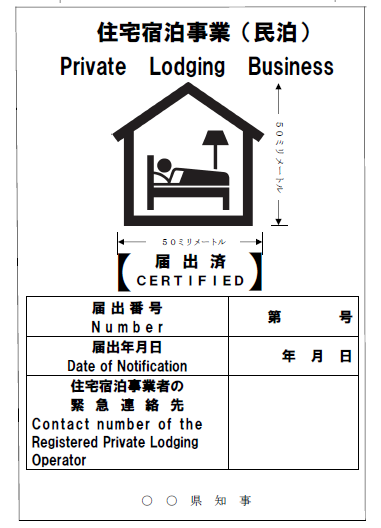

2018年3月15日から届出申請やシステム登録が開始されます。届出すると届出番号が発行されます。民泊事業者はエアビー等ポータル運営会社に届出番号を伝えます。

たとえば、5階建てのマンションで家主が5階に住んでいて民泊を1階でする。これは家主居住型?

JasonYoungman / Pixabay

今回家主不在型は、住宅宿泊管理業者への委託が必要ですが、家主居住型は必要ありません。

【参考】

住宅宿泊管理業務の委託の方法(法第11 条第1項関係)

住宅宿泊管理業者への委託は、住宅宿泊管理業務の全部を契約により委託すること等により行うこととする。

② 住宅宿泊事業者が、各居室の住宅宿泊管理業務の全部を行ったとしても、その適切な実施に支障を生ずるおそれがない居室の数を定める。

③ 住宅宿泊管理業者に対し住宅宿泊管理業務の委託を要さない、一時的な不在とされるものを定める。

④ 住宅宿泊管理業者に対し住宅宿泊管理業務の委託を要さない場合は、住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅が同一の建築物内にある場合等とする。

(5)住宅宿泊管理業を遂行するために必要と認められる財産的基礎(法第25 条第1項第10 号関係)

住宅宿泊管理業を遂行するために必要と認められる財産的基礎の基準は、負債の合計額が資産の合計額を超えないこと、支払不能に陥っていないこととする。

(6)住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者(法第25 条第1項第11 号関係)

必要な体制が整備されていない者は、管理受託契約の締結に係る業務の執行が法令等に適合することを確保するための体制が整備されていると認められない者、住宅宿泊管理業務を適切に実施するための必要な体制が整備されていると認められない者とする。

意見・情報受付期間は2017年09月21日〜2017年10月11日(21日間)

意見提出が30日未満の場合その理由 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)に基づき、保健所設置市等においては住宅宿泊事業等関係行政事務の処理に係る都道府県との協議・公示を行う等、 関係地方自治体が住宅宿泊事業等に係る事務を行うための手続きを速やかに開始することができるよう、同法に基づく関係政省令を早急に制定する必要があるため。

法第18 条の政令で定める基準は、以下のとおりとする。

① 区域ごとに、住宅宿泊事業を実施してはならない期間を指定して行う。

② 区域の指定は、土地利用の状況その他の事情を勘案して、 住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することが特に必要である地域内の区域について行う。

③ 期間の指定は、宿泊に対する需要の状況その他の事情を勘案して、 住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することが特に必要である期間内において行う。

・届出住宅の規模等

・住宅宿泊管理業務を委託する場合には、住宅宿泊管理業者の商号、名称等

・住宅が賃借物件である場合の転貸の承諾の旨

・住宅が区分所有建物である場合には規約で住宅宿泊事業が禁止されていない旨(規約に住宅宿泊事業に関して定めがない場合は管理組合に禁止する意思がない(※)旨)等とする。

・住宅の図面、登記事項証明書

・住宅が賃借物件である場合の転貸の承諾書

・住宅が区分所有建物である場合には規約の写し(規約に住宅宿泊事業に関して定めがない場合は管理組合に禁止する意思がない(※)ことを確認したことを証する書類)等とする。 ※「管理組合に禁止する意思がない」ことは、管理組合の理事会や総会における住宅宿泊事業を禁止する方針の決議の有無により確認する予定。

① 宿泊者名簿は正確な記載を確保するための措置を講じた上で作成し、作成の日から3年間保存することとする。

② 宿泊者名簿は届出住宅等に備え付けることとする。

③ 宿泊者名簿に記載する事項は、宿泊者の氏名、住所、職業及び宿泊日のほか、宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号とする。

(8)周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明(法第9条第1項関係)

① 説明は書面の備付け等の措置を講じた上で行うこととする。

② 説明が必要な事項は、騒音の防止のために配慮すべき事項、ごみの処理に関し配慮すべき事項、火災の防止のために配慮すべき事項等とする。

① 住宅宿泊管理業者への委託は、住宅宿泊管理業務の全部を契約により委託すること等により行うこととする。

② 住宅宿泊事業者が、各居室の住宅宿泊管理業務の全部を行ったとしても、その適切な実施に支障を生ずるおそれがない居室の数を定める。

③ 住宅宿泊管理業者に対し住宅宿泊管理業務の委託を要さない、一時的な不在とされるものを定める。

④ 住宅宿泊管理業者に対し住宅宿泊管理業務の委託を要さない場合は、住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅が同一の建築物内にある場合等とする。

住宅宿泊事業法(民泊新法)に関して、観光庁や厚生労働省などの関係省庁は8日、自治体向けの説明会を東京都内で開いた。同法は来年6月16日までの間に政令で定める日に施行される。施行に向けて事務や条例制定などの対応をせまられる都道府県、特別区、政令市、中核市の担当者を対象に、政省令の検討状況などを説明した。

観光庁、厚労省、国土交通省、消防庁の担当課が説明にあたった。主な内容は、民泊新法の政省令の検討状況、届け出事務や指導監督事務の概要など。会議は冒頭部分を除いて報道機関には非公開だった。

冒頭、観光庁観光産業課の鈴木貴典課長は「政省令などは必ずしもすべての内容が確定しているわけではないが、おおむね方向性が見えてきた。すべてが確定してからの説明では時期が遅れてしまうので、今回会議を開催させていただいた。今後は1カ月に1回など、ある程度会議を重ねて皆さまと情報を共有し、法律の適切な施行に努力していきたい」と述べた。

厚労省医薬・生活衛生局生活衛生課の竹林経治課長は「住宅宿泊事業法は旅館業法の特別法的な位置づけで、衛生面での規制の必要もあり、厚労省は共管省庁として関与している。住宅宿泊事業(民泊)は年間180日を超えると旅館業法の適用を受けるので、自治体においても住宅宿泊事業と旅館業の担当者が連携を密にしていただく必要がある」と説明した。

民泊新法に関連し、無許可営業への罰則強化などを盛り込んだ旅館業法の改正法案については、厚労省の竹林課長が「旅館業法の改正法案は、残念ながら(民泊新法と)同じタイミングで成立しなかったが、1日も早い国会での審議をお願いしている。成立後に政省令の改正内容をできるだけ速やかにお示ししたい」と述べた。